拜读维拉科技关于机器人相关信息的综合整理,涵盖企业排名、产品类型及资本市场动态:一、中国十大机器人公司(综合类)优必选UBTECH)聚焦人工智能与人形机器人研发,产品覆盖教育、娱乐及服务领域,技术处于行业前沿。英伟达H100即将上天!可运转简化大模型机器人中科院旗下企业,工业机器人全品类覆盖,是国产智能工厂解决方案的核心供应商。埃斯顿自动化国产工业机器人龙头,实现控制器、伺服系统、本体一体化自研,加速替代外资品牌。遨博机器人(AUBO)协作机器人领域领先者,主打轻量化设计,适用于3C装配、教育等柔性场景。埃夫特智能国产工业机器人上市第一股,与意大利COMAU深度合作,产品稳定性突出。二、细分领域机器人产品智能陪伴机器人Gowild公子小白:情感社交机器人,主打家庭陪伴功能。CANBOT爱乐优:专注0-12岁儿童心智发育型亲子机器人。仿真人机器人目前市场以服务型机器人为主,如家庭保姆机器人(售价10万-16万区间),但高仿真人形机器人仍处研发阶段。水下机器人工业级产品多用于深海探测、管道巡检,消费级产品尚未普及。英伟达H100即将上天!可运转简化大模型资本市场动态机器人概念股龙头双林股份:特斯拉Optimus关节模组核心供应商,订单排至2026年。中大力德:国产减速器龙头,谐波减速器市占率30%。金力永磁:稀土永磁材料供应商,受益于机器人电机需求增长。行业趋势2025年人形机器人赛道融资活跃,但面临商业化落地争议,头部企业加速并购整合。四、其他相关机器人视频资源:可通过专业科技平台或企业官网(如优必选、新松)获取技术演示与应用案例。价格区间:服务型机器人(如保姆机器人)普遍在10万-16万元,男性机器人13万售价属高端定制产品。

电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)“算力上天” 是指将数据、计算设备等算力基础设施部署到太空环境中,其核心目标是推动数据处理模式从 “天数地算” 向 “天数天算” 转变,实现数据的近源处理。即在附近或太空中转节点(如卫星、空间站)实时分析数据,并快速反馈决策,从而提升任务效率和成功率。

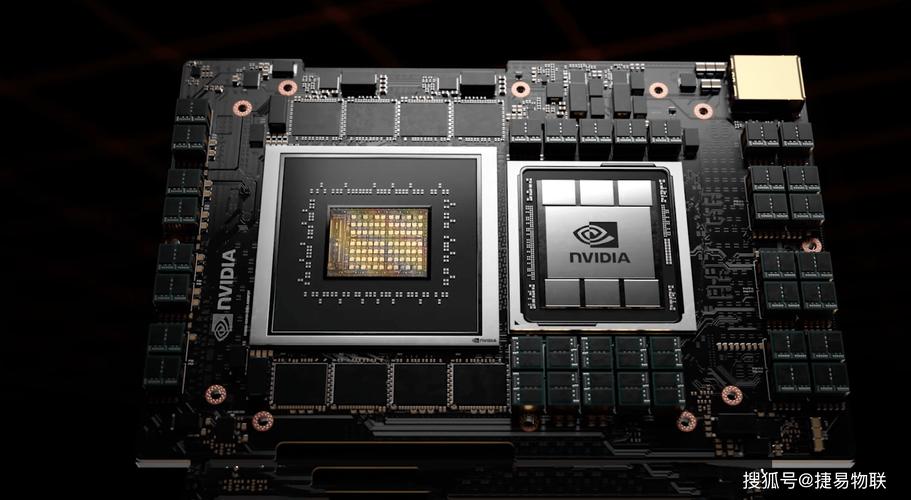

北京时间 5 月 14 日 12 时 12 分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将国星宇航研发的太空计算星座 “021” 任务的 12 颗卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道,这标志着全球首个太空计算星座成功建成。无独有偶,美国初创公司 Starcloud 计划于今年 8 月将一颗冰箱大小的卫星送入太空,值得关注的是,该卫星将搭载 H100 芯片,这将成为搭载该芯片的首颗卫星。

天空算力争夺战开启

截至 2025 年,全球数据中心总数约为 11,800 个。其中,美国数据中心数量占比最高,达到 45.6%,中国和欧洲紧随其后 。在超大规模数据中心容量方面,、微软和谷歌三大巨头占据主导地位,市场占比高达 60%。美国能源部 (DOE) 最新发布的美国数据中心能源使用报告显示,受 硬件快速普及和云服务扩张的影响,数据中心用电量显著增加:美国数据中心用电量从 2014 年的 58 太瓦时 (TWh) 攀升至 2023 年的 176 TWh,占美国总用电量的 4.4%;预计到 2028 年,这一数值最高可能达到 580 TWh,或将占美国总用电量的 12%。

近年来,太空算力需求呈爆发式增长,这本质上是人类文明向太空维度拓展的必然结果。此前,Starlink、Kuiper 等低轨星座虽已部署超 8000 颗卫星,但这些卫星的星上处理能力有限,仅能完成简单的路由工作,复杂的 AI 任务仍需回传地面处理,这导致边缘端产生难以忍受的延迟。而太空算力能够将计算节点前移至卫星,可使车联网、群控制的延迟降至毫秒级以下,进而催生天基边缘计算网络。

Starcloud 计划将搭载英伟达 H100 芯片的卫星送入太空,这一举措不仅是太空算力商业化进程的重要突破,更折射出全球竞争与能源转型的深层逻辑。

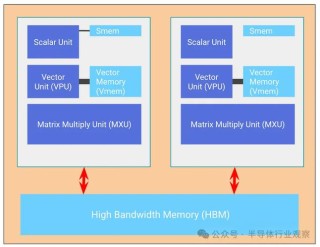

在科技竞争层面,Starcloud 开发的 “数据离心” 技术具备强大性能,能在纳秒级完成错误检测与任务迁移,使得太空 AI 推理可靠性比地面提升 47%,为构建全球无缝覆盖的天基计算网络提供了技术范例。此外,Starcloud 的算力卫星可通过激光,与 SpeX 星链、亚马逊 Kuiper 等星座实现互联。这些卫星可作为 “太空缓存”,预加载 AI 模型参数,大幅降低国际空间站或月球基地的数据请求延迟。据悉,首颗卫星 “Cloud-0” 功耗仅 1 千瓦,但其计算能力却能达到国际空间站的 100 倍,将成为轨道上最强大的计算机,可运行谷歌 Gemini 或 OpenAI GPT 等大模型的简化版本。

与此同时,“数据离心” 技术也是 Starcloud 在太空经济领域抢占先机的关键。随着太空旅游、小行星采矿等产业的发展,太空本地化算力需求将迎来爆发式增长。有报道显示,A 已与 Starcloud 达成协议,计划在 2026 年 “欧罗巴快船” 任务中,测试地火轨道间的分布式 AI 计算。在军事应用方面,各国在太空领域的军事竞争日益激烈,“算力上天” 可支持实时卫星加密、导弹预警系统的数据处理、战场态势等任务,显著提升反应速度和抗干扰能力。Starcloud 未来发射的具备更大算力规模的卫星,也可能被应用于更高规格的军事行动。此外,地面算力中心易成为网络攻击或物理打击的目标,而太空算力作为 “备份” 或分布式节点,能够有效增强关键系统的生存能力。

在能源转型方面,数据中心正逐渐成为全球能源消耗的重担,地球人口密集地区面临着土地资源紧张、电力供应不足等问题。将算力部署到太空可突破物理空间限制,尤其适用于对超大规模算力有需求的场景,有望实现能源与架构的颠覆性创新。据了解,在太空轨道部署 4 平方千米的折叠式太阳能阵列,可实现 99.6% 时间的光照利用,彻底摆脱对地面能源的依赖。摩根士丹利测算数据显示,千兆瓦级太空数据中心的电力成本将比地面核电站低 62%,这对于高耗能的 AI 训练场景而言,具有决定性意义。因此,若 “算力上天” 模式实现规模化落地,很可能成为全球实现碳中和目标的关键技术路径。

根据 Starcloud 发布的企业白皮书,该公司计划在 2030 年前部署由 48 颗卫星组成的 “算力星座”,构建总功率达 1.2 千兆瓦的轨道 AI 矩阵。后续每颗卫星都将搭载专为太空优化的 H100 衍生芯片,单颗卫星的算力相当于地面 200 台 DGX H100 服务器的总和。

未来十年,太空算力的发展速度将取决于三大关键变量:重型火箭的成本下降曲线、抗辐射芯片的性能迭代速度,以及国际社会对太空治理规则的共识程度。若这些变量朝着积极方向发展,“太阳永不落,数据永不眠” 的愿景或许将重塑人类文明的底层架构。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论