拜读维拉科技关于机器人相关信息的综合整理,涵盖企业排名、产品类型及资本市场动态:一、中国十大机器人公司(综合类)优必选UBTECH)聚焦人工智能与人形机器人研发,产品覆盖教育、娱乐及服务领域,技术处于行业前沿。中国供应链,“抢跑”人形机器人万亿市场机器人中科院旗下企业,工业机器人全品类覆盖,是国产智能工厂解决方案的核心供应商。埃斯顿自动化国产工业机器人龙头,实现控制器、伺服系统、本体一体化自研,加速替代外资品牌。遨博机器人(AUBO)协作机器人领域领先者,主打轻量化设计,适用于3C装配、教育等柔性场景。埃夫特智能国产工业机器人上市第一股,与意大利COMAU深度合作,产品稳定性突出。二、细分领域机器人产品智能陪伴机器人Gowild公子小白:情感社交机器人,主打家庭陪伴功能。CANBOT爱乐优:专注0-12岁儿童心智发育型亲子机器人。仿真人机器人目前市场以服务型机器人为主,如家庭保姆机器人(售价10万-16万区间),但高仿真人形机器人仍处研发阶段。水下机器人工业级产品多用于深海探测、管道巡检,消费级产品尚未普及。中国供应链,“抢跑”人形机器人万亿市场资本市场动态机器人概念股龙头双林股份:特斯拉Optimus关节模组核心供应商,订单排至2026年。中大力德:国产减速器龙头,谐波减速器市占率30%。金力永磁:稀土永磁材料供应商,受益于机器人电机需求增长。行业趋势2025年人形机器人赛道融资活跃,但面临商业化落地争议,头部企业加速并购整合。四、其他相关机器人视频资源:可通过专业科技平台或企业官网(如优必选、新松)获取技术演示与应用案例。价格区间:服务型机器人(如保姆机器人)普遍在10万-16万元,男性机器人13万售价属高端定制产品。

电子发烧友网报道(文/梁浩斌)人形在最近一年里的技术爆炸,受到了全球广泛关注。今年3月,CEO埃隆·马斯克在社交平台上透露,今年内特斯拉将试生产5000台人形机器人,2026年的目标是生产5万台。此前按照特斯拉的计划,2027年将进一步提升至月产10万台人形机器人。

国内方面,机器人产品的更新迭代速度更加惊人,并在应用落地方面有很大进展,包括小鹏、比亚迪、广汽、奇瑞、一汽、蔚来、长安、极氪等多家车企都已经在工厂部分场景中应用人形机器人。

与此同时,中国人形机器人产业链,最近也被海外分析师密集研究。

人形机器人供应链高度依赖中国

在今年年初,摩根士丹利发布了《The Humanoid 100》报告,罗列了全球范围内在人形机器人领域中具有重要影响力的100家上市公司,包括机器人的“大脑”、“身体”和集成商,覆盖机器人产业链上下游。

其中有52家公司在公开报道中已经参与到人形机器人产品中,而其余48家公司虽然没有确切信息证明已经参与人形机器人产业链,但考虑到技术共通性,最终参与人形机器人产业链的可能性很大。

在人形机器人“身体”的部分,共有64家公司提供执行器、电池、、外壳、等部件,其中有24家中国公司上榜。包括恒立液压(丝杠)、上海贝斯特(丝杠)、绿的谐波(减速器)、双环传动(减速器)、中大立德(减速器、)、埃斯顿(电机)、雷赛(电机)、鸣志电器(电机)、汇川技术(电机)、兆威机电(电机)、北方稀土(稀土磁体)、速腾聚创(传感器)、韦尔股份(传感器)、柯力传感(磁传感器)、宁德时代(电池)、亿纬锂能(电池)、三花智控(机器人结构件)、拓普集团(机器人结构件)等。

在机器人集成商,也就是推出人形机器人产品的公司中,来自中国的公司也几乎占据半壁江山,在22家公司中有8家来自中国,包括比亚迪、广汽、小鹏、小米、阿里巴巴、腾讯、美的(库卡)、优必选。

而在“大脑”方面,由于主要涉及算力芯片、存储、等领域,中国企业在这些领域不占优势,在名单中22家公司中,只有来自中国的百度(提供基础模型)、地平线(芯片)两家公司上榜。

值得一提的是,目前中国和美国是人形机器人领域专利申请的主要来源,并且专利申请数量

在逐年增加。

不过,按照上市公司来统计人形机器人产业链,目前来看是较为片面的。因为人形机器人作为一个尚未形成规模效应,未有实现大规模商用落地的产业,相关产业链企业自然也有很多未能形成规模,不少领先的人形机器人产业链企业仍未上市。

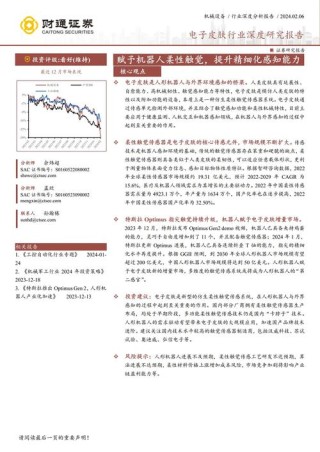

对于人形机器人系统集成的企业,高盛在近期的报告中也提到,“现阶段最佳的投资机会仍在供应链零部件企业,因为主要的机器人企业一是未上市的公司,二是超大型企业”。而实际上,在人形机器人的零部件领域,同样有很多未上市的公司,在不同的技术路线中探索。

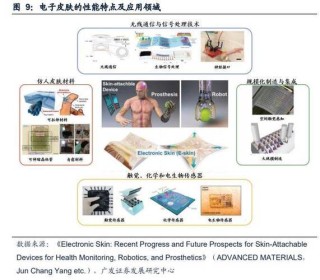

以传感器为例,人形机器人所需要的传感器种类众多,其中较为前沿的触觉传感器目前技术路线还处于探索阶段,近年业界出现多家初创公司,触觉路线也呈现百花齐放的状态,包括式、式、压电式、、电磁式、超声波等。

以国内面向机器人应用的柔性厂商来看,除了汉威、宏信电子等上市公司之外,还有众多未上市的公司参与,包括帕西尼感知、力感科技、纽迪瑞、他山科技、墨现科技、千觉机器人等。

汉威科技推出的柔性传感器MF0506已经批量生产,采用纳米材料,附着力强,耐弯折、灵敏度高,寿命长,通过300万次以上按压测试,支持多点触控和单点检测。机器人厂家手指采用柔性压力传感器厚度0.3mm,检测点密度要求满足,可以整体定制也可拆解。

纽迪瑞推出的指尖触觉感知方案,提供0.02N灵敏度、0.05N,尺寸仅为20mm*2.5mm*1.5mm,重量仅0.,可以集成心率、脉搏感知和震动反馈功能,持久耐用,可重复性高,适应复杂环境,工作温度在零下20摄氏度到60摄氏度之间,成本低至200元。

人形机器人对于中国供应链的依赖,一些欧洲机器人公司也深有体会。英国机器人公司Kinisi的创始人兼首席执行官Brennand erce此前在接受采访中表示,作为一家欧洲或美国公司,他们所面临的问题是必须先从中国购买电机、电池等零部件。“所以将从中国购买的这些零部件运到世界各地进行组装是非常愚蠢的,你完全可以在零部件产地,也就是在亚洲将机器人组装起来。”

落地进展加速,人形机器人仍缺“灵魂”

目前对于人形机器人的发展,其实不少人持有悲观态度。一方面是从媒体宣传的角度上,有不少夸大的成分,比如在人形机器人报道中广泛提到的“养老”“家务”等关键词,以及在演示时展现出部分超越人类的运动能力,让大众对人形机器人产生极高的预期;但现实是,虽然现阶段在、AI大模型等加持下,人形机器人的运动相比以往有了质的飞跃,但是仍缺乏关键的“自主”能力,仍需要使用“遥控器”来完成行走方向、动作指令等控制。

因此,缺乏支持人形机器人自主运动的“灵魂”,是目前需要重点攻克的方向。宇树科技董事王其鑫在近期的主题演讲中提到,人形机器人的智能分为三个阶段:弱AI、强AI和AGI。目前还处于弱AI阶段,只能做一些单一领域的工作;强AI除了在特定领域可以做到很智能的程度,同时具备一定的学习能力,具备比较广泛的智能能力;AGI通用人工智能阶段,则是AI能够完全模仿人类的行为,但目前只能在科幻作品中看到这样的概念。

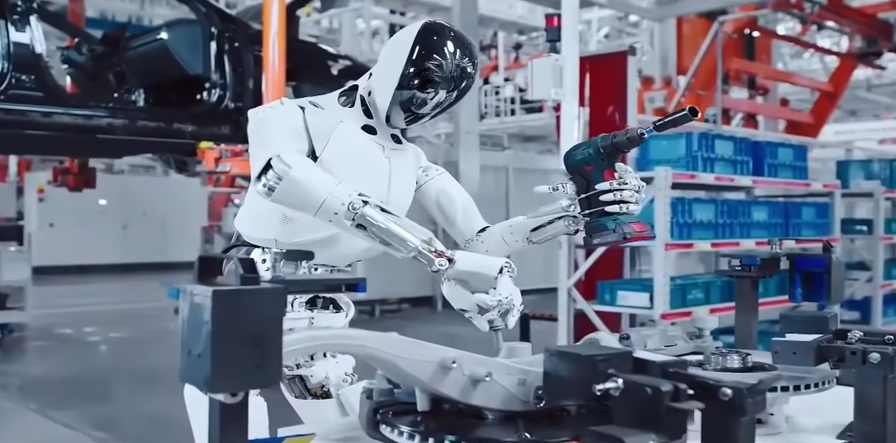

尽管人形机器人的智能程度仍不高,但在汽车制造业中已经开始积极推动人形机器人的落地应用。

比如最近在上海车展上爆火的小鹏IRON人形机器人,拥有与人接近的身高和体型,且动作自然,能够识别人的动作并与其交互。

图源:小鹏汽车

小鹏在去年11月的AI科技日上发布了这款人形机器人,并表示已经在小鹏广州工厂进行初步实践,部分岗位使用该人形机器人进行工作。从中可以了解到,目前“Iron”可以完成货物抓取、推车、上螺丝等工作。

实际上从去年开始,人形机器人领域就掀起了“进厂”热潮,包括特斯拉的Opmus、波士顿动力Atlas、优必选Walker S1、Figure AI的Figure 02等,几乎都在最新的宣传片中展示了工厂工作的场景,一部分已经实现小规模常驻工厂测试。

另外,广汽集团采用可变轮足移动结构的第三代人形机器人GoMate也已率先在广汽传祺、埃安等主机厂车间生产线开展整机示范应用。广汽集团的计划是到2027年,远程操控的轮足人形机器人将实现大批量推广应用;到2028年,具身智能人形机器人将批量应用。

从多家厂商的应用来看,目前人形机器人在汽车制造工厂中,主要涉及物品分拣、搬运、上螺丝、质量/外观检测、贴等简单工作。

小结:

尽管当前人形机器人仍不具备真正的“智能”,但在工厂这种封闭环境中进行固定工作的场景,已经能够广泛应用人形机器人完成部分简单工作。伴随技术迭代以及的发展,人形机器人将很快拓展到更多的应用中。

高盛的预测显示,2035年,全球人形机器人市场规模将高达2050亿美元;花旗银行预测到2040年,全球人形机器人销量将达到6.48亿台;去年首届中国人形机器人产业大会发布的《人形机器人产业研究报告》中预测,到2035年中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元。随着人形机器人的市场规模快速扩张,应用落地进一步加速,中国供应链在人形机器人产业中的地位将进一步提高。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论