“白读”现象的具体案例主要涉及虚假教育机构、学历歧视、专业选择失误三类,结合2025年最新案例与政策分析如下:

一、虚假教育机构导致“白读”

无资质培训机构纠纷

案例:刘某某支付1.5万元购买“卓某某公司”课程,后发现该公司无教育培训资质且课程质量与宣传严重不符,起诉要求退款被法院驳回(因诉讼时效已过)。

风险点:部分机构通过“包就业”“低分录取”等话术诱导缴费,但实际无办学许可或师资造假。

野鸡大学文凭无效

2025年曝光的392所野鸡大学中,北京占151所,如“杭州理工学院”仿冒正规高校名称,学生毕业后学历不被认可。

识别方法:通过教育部官网或阳光高考网查询学校资质,警惕主动联系招生的机构。

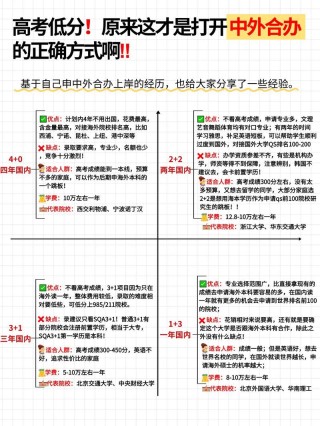

二、学历歧视引发的“白读”争议

第一学历歧视

案例:北大研究生因本科为普通一本,在求职时被企业以“第一学历非985”为由淘汰,引发“读研是否白读”的讨论。

现状:部分企业(尤其500强)更看重本科院校背景,但研究生学历仍可弥补部分差距。

海外野鸡学历陷阱

部分留学生就读国外“给钱就能毕业”的学校,回国后因学历含金量低被企业识破,导致教育投入无效。

三、专业选择失误导致“白读”

公安院校专业限制

安徽警官学院仅“刑事执行”“司法警务”等3个专业可参加司法系统便捷招录考试,其他专业(如法律事务)学生无法通过联考入警,就业竞争力弱。

数据对比:2025年该校司法专业入警率超70%,普通专业公务员录取率仅8.2%。

盲目跟风热门专业

部分学生选择“人工智能”“大数据”等热门专业,但因课程设置滞后或师资不足,毕业后技能与市场需求脱节。

四、其他衍生案例

学术造假作废学历:如“董某莹事件”中,因论文造假导致学历被撤销,多年学习成果归零。

政策变动影响:2025年部分省份调整高考政策,未及时了解规则的学生可能因志愿填报失误错失升学机会。

总结:避免“白读”需从资质核查、职业规划、政策跟踪三方面入手,尤其警惕“包分配”“低分录取”等宣传话术。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论