未来「含人量」多少,决定这工作值多少钱?斯坦福发布2025年重磅AI「工作内参」【附原版PDF】

您最近是不是老听同事讨论"我的工作会被AI替代吗"?别慌,斯坦福大学刚刚发布了一份重磅研究报告,用史上最大规模的数据告诉您真相。你敢想象吗?你的工作“含人量”多少,决定你值多少钱?“含人量”是我首次创造的一个中文通俗词汇,用来转译论文核心概念“Human Agency Scale”,以后谁要引用,请注明出处是这里哈~

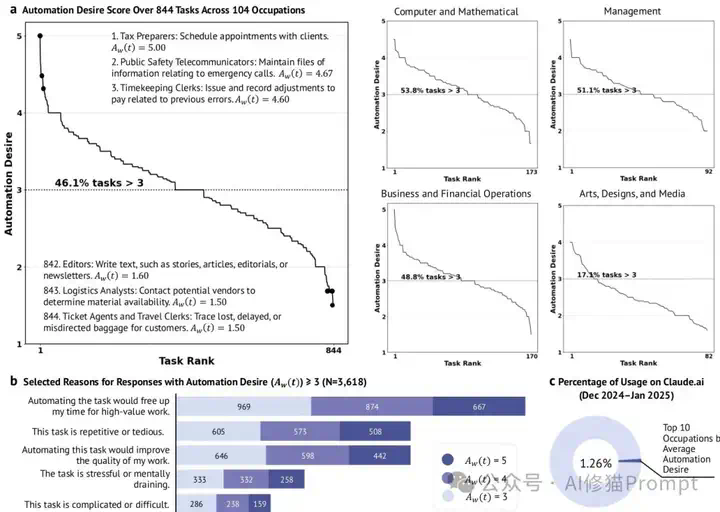

这项研究调查了1500名各行各业的工作者,覆盖844个具体工作任务,横跨104个职业领域。更重要的是,他们不仅问了工作者的真实想法,还请来52位AI专家评估技术现状,结果可能会颠覆您对AI未来的所有认知。

为什么现在的AI讨论都是"瞎猜"

当前AI影响预测的三大盲区

目前市面上关于AI影响的研究基本都有个致命问题——只看技术能做什么,不问工作者想要什么。

大部分报告要么聚焦软件工程、客服这几个热门领域,要么纯粹从资本角度分析哪些任务更赚钱。但这些研究忽略了一个关键事实:技术再牛,工作者不买账也没用。

斯坦福的研究者意识到这个问题,决定来一次"接地气"的调研。

Erik Brynjolfsson领衔的豪华阵容

这篇论文的研究团队背景很硬核

领头的Erik Brynjolfsson是数字经济领域的传奇人物,《第二次机器时代》的作者,专门研究技术对劳动力市场的影响。整个团队来自斯坦福SALT实验室,背后还有美国国家科学基金会的资助。

这种配置做出来的报告,非同寻常,可以说是战略意义上的。

创新方法论:音频调研+双重视角

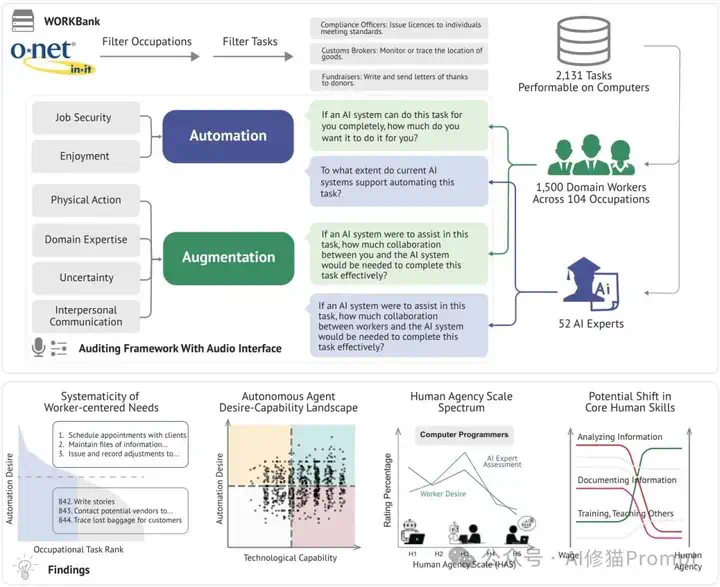

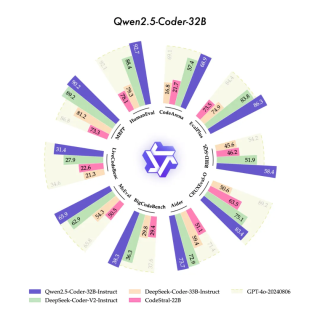

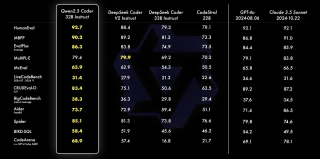

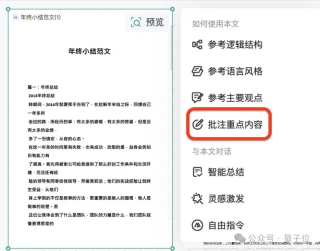

图1:研究框架总览

该框架通过收集工作者需求和专家技术能力评估的双重视角,构建了WORKBank数据库,实现了以数据驱动的分析。

音频增强调研:让工作者真正说出心里话

研究者做了一个很聪明的设计——让参与者用语音而不是打字来分享工作经验。

您想想,让一个医生或工程师坐在电脑前敲键盘描述复杂的工作流程,那得多痛苦?语音调研让工作者能够自然地表达想法,还能实时编辑转录内容。

这种方式收集到的数据质量比传统调查问卷高出不少,因为人们说话时更容易展现真实感受。

双重视角验证:工作者需求VS技术现实

这项研究最牛的地方是同时收集了两种声音:

- 工作者视角:1500名实际干活的工作者说"我希望AI帮我做什么"

- 专家视角:52名AI专家评估"现在的技术实际能做到什么"

这些专家来自斯坦福、MIT、Google、xAI等顶级机构,每个任务至少两人独立评估。通过对比这两个维度,研究者发现了一些相当有趣的错位现象。

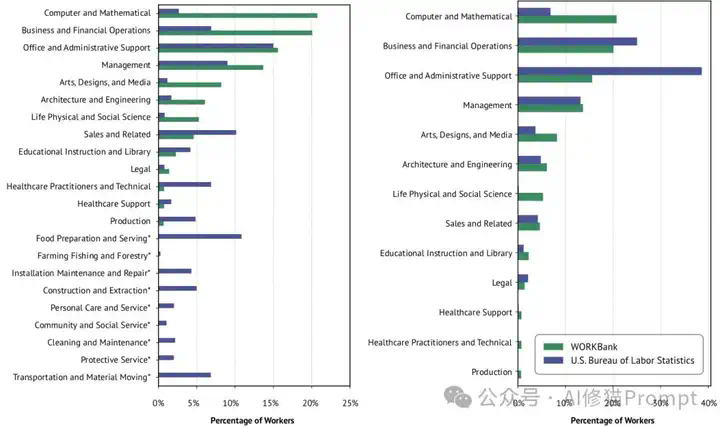

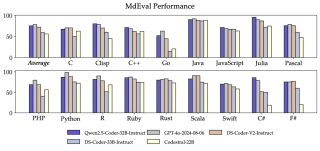

图2:WORKBank数据库的行业覆盖情况

与美国劳工统计局数据对比显示,该数据库在行业分布上具有良好的代表性。

核心创新:人类能动性量表(HAS)

告别简单的"替代or不替代"

过去我们讨论AI影响时,基本就是问"这个工作会被替代吗?"但现实远比这复杂。

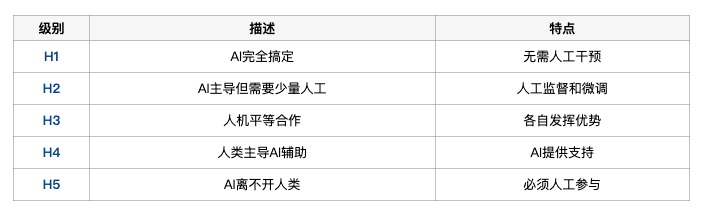

研究者提出了"人类能动性量表"(HAS),把人机协作分成5个层次:

这个分类方法比传统的SAE自动化级别更贴近实际工作场景,因为它从"人的需求"出发而不是"技术能力"出发。

H3成为最受欢迎的合作模式

结果挺意外的——45.2%的职业中,工作者最偏好H3级别,也就是和AI"平等合作"。

这说明大部分人并不害怕AI,也不想被AI完全替代,而是希望建立某种协作关系。比如一个数据分析师可能希望AI帮他处理基础数据清洗,但关键的业务洞察和决策建议还是要自己来。

这种心态其实很健康,既拥抱技术进步,又保持人类价值。

图3:人类能动性量表(HAS)在不同职业中的分布情况

大多数职业偏向H3级别,表明工作者更希望与AI建立协作关系而非完全替代。

震撼发现:41%的AI投资都投错了方向

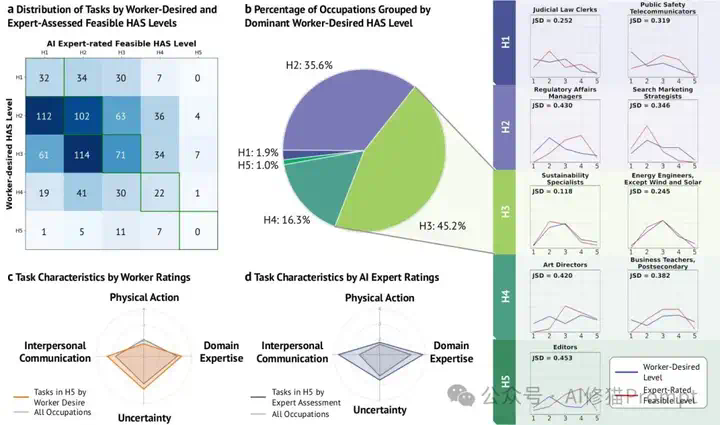

四象限分析:一张图看清所有职业

研究者创造了一个二维分析图表,横轴是"AI技术能力",纵轴是"工作者自动化意愿"。

这样就形成了四个区域:

- 🟢 绿灯区:高意愿+高能力(理想投资目标)

- 🔴 红灯区:低意愿+高能力(投资陷阱)

- 🔵 机会区:高意愿+低能力(未来机会)

- ⚪ 低优先级区:低意愿+低能力(暂缓投资)

理论上,聪明的投资应该集中在绿灯区和机会区,但现实情况让人大跌眼镜。

Y Combinator投资错配的惊人真相

研究者分析了Y Combinator(硅谷最著名的创业孵化器)的AI公司投资方向,发现:

41%的投资都砸在了"红灯区"和"低优先级区"

换句话说,这些公司在开发工作者不想要或者技术还不成熟的产品。目前的投资热点主要是软件开发和商业分析,但真正有市场需求的领域却被冷落了。

这种"技术驱动"而非"需求驱动"的投资模式,可能会导致大量资源浪费。

工作者真实心声:我们到底想要什么

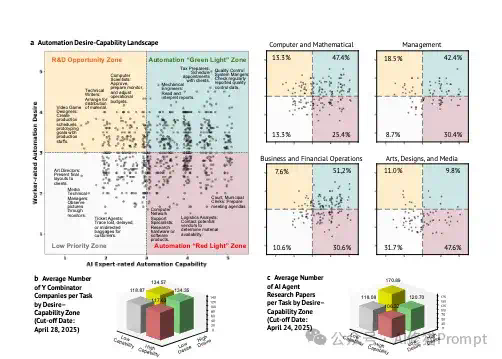

46.1%的任务获得自动化"点赞"

图4:工作者对AI自动化的真实态度

数据显示46.1%的任务获得正面评价,主要原因是希望为高价值工作腾出时间。

调研发现,46.1%的工作任务得到了工作者的自动化支持,这个比例比很多人预期的要高。

但更重要的是支持的原因:

- 69.38%的人选择"为高价值工作腾出时间

- "46.6%认为这些任务"重复且枯燥"

这说明工作者对AI的态度很理性——他们希望AI帮忙处理那些消耗时间但创造价值不高的工作,让自己专注于更有意思、更有挑战性的任务。

抗拒自动化的三大担忧

当然,也有不少工作者对AI保持警惕。研究中28%的参与者表达了负面情绪,主要担忧包括:

- 对AI准确性和可靠性的不信任(45%)

- 害怕失业(23%)

- 认为AI缺乏人类特质(16.3%)

特别是艺术设计领域的工作者,只有17.1%的任务获得正面评价,很多人明确表示:

"AI可以帮我优化工作流程,但绝不能替我创作内容"

这种态度反映了对创意工作独特价值的坚持。

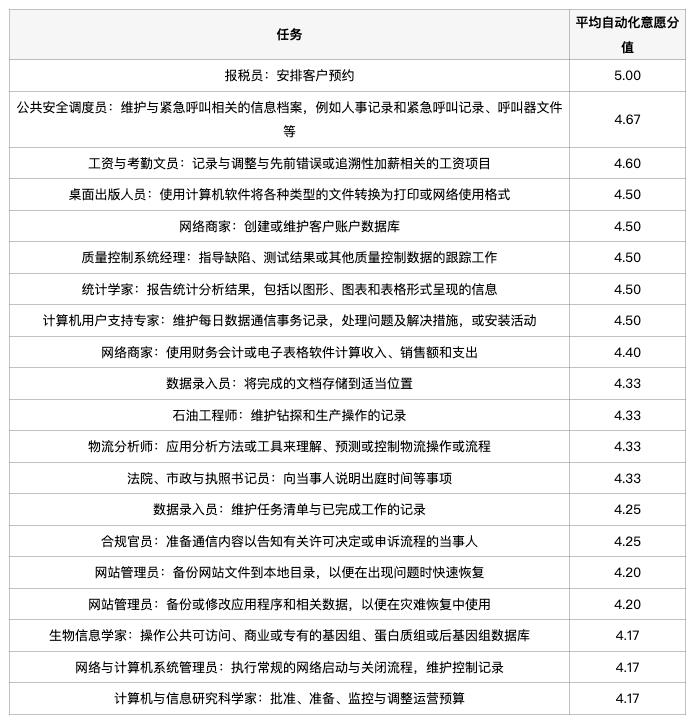

以下是工作者最希望实现自动化的前 20 项任务

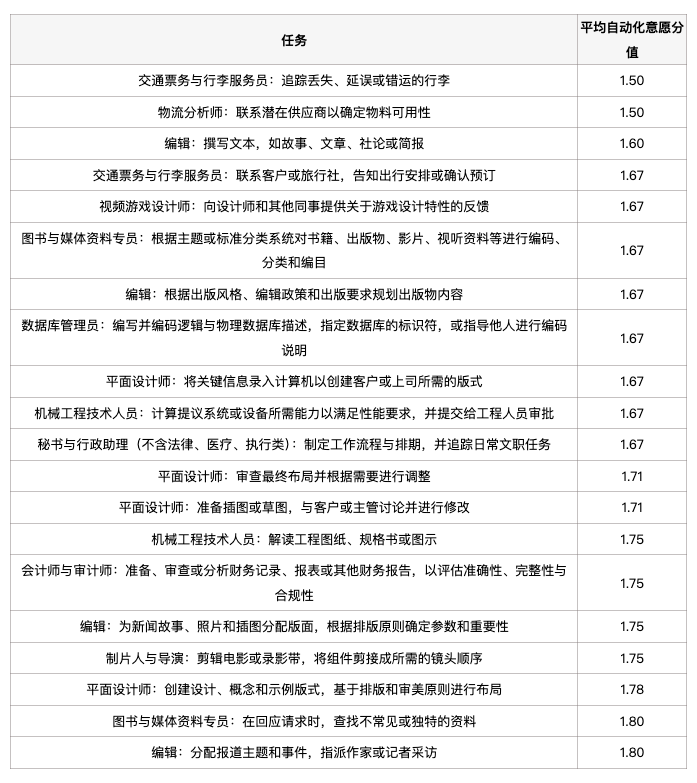

以下是工作者最不希望自动化的后 20 项任务

相信您看完之后一定会有启发。。。

技能转型预警:哪些能力在升值,哪些在贬值

信息处理技能的"黄昏时代"

研究揭示了一个重要趋势:传统上属于高薪工作的信息分析、数据处理技能,在高人类参与度的任务中变得不那么重要了。

这意味着单纯会Excel、会写SQL、会做数据可视化可能不够了。AI在这些领域的能力提升太快,人类的比较优势正在消失。

如果您现在的工作主要是收集信息、整理数据、生成报表,真的需要考虑转型了。

人际协调能力成为"硬通货"

相反,那些涉及人际沟通、情感理解、复杂协调的技能变得越来越值钱。

研究发现,高HAS任务(需要更多人类参与的工作)往往需要这些"软技能":

- 项目管理

- 客户关系维护

- 团队协作

- 创意策划

这些技能的共同特点是需要理解人的情感、动机和复杂的社会关系,这正是人类相对于AI的独特优势

对AI产品开发者的战略建议

重新审视产品定位:协作优于替代

如果您正在开发AI产品,这份报告最大的启示是:

别老想着"替代人类",多考虑"增强人类"

数据显示,H3级别的人机协作最受欢迎,这意味着成功的AI产品应该设计成"得力助手"而不是"完美替代品"。

举例说明:

- ❌ 开发一个完全自动化的客服系统

- ✅ 做一个能够理解客户情绪、提供解决方案建议但仍需人工最终确认的智能助手

这种设计更容易获得用户接受。

投资方向建议:瞄准"绿灯区"和"机会区"

从投资角度看,您应该优先关注那些"工作者有需求且技术可行"的绿灯区域任务。

绿灯区机会:

- 数据备份

- 文件格式转换

- 重复性报表生成

机会区潜力:

- 复杂的跨部门协调

- 创意性问题解决

绿灯区市场接受度高且技术门槛不算太高;机会区需要长期技术投入,但一旦突破就是蓝海市场。

避开"红灯区"陷阱:技术可行≠市场可行

特别要注意避开红灯区的投资陷阱。虽然技术上可能可以实现,但如果工作者强烈抵制,产品推广会非常困难。

红灯区警示:

- 完全自动化的内容创作工具

- 替代性的客户关系管理

与其强推这类产品,不如重新设计成增强型工具,让人类保持主导权。

教育和人才培养的新方向

大学教育需要"换赛道"

这份研究对教育界也有重要启示。

传统上,计算机、数据科学、金融分析等专业被认为是"铁饭碗",但现在看来可能需要重新评估了。

新的培养重点:

- 批判性思维

- 情商培养

- 跨领域协作能力

- 创造性技能

这些都是AI难以模仿的能力。

终身学习的新重点

对于已经工作的工程师来说,这份报告提醒我们要主动学习那些高HAS的技能:

- 学会更好地与不同背景的人合作培养产品思维和用户理解能力提升项目管理和团队领导技能

技术能力当然还是基础,但纯技术岗位的发展空间可能会受限,复合型人才更有竞争力。

AI时代的人机共存之道

重新定义"进步"的标准

这份研究最深刻的启示是:

真正的技术进步不是AI能力有多强,而是AI与人类需求的匹配度有多高

在AI能力快速提升的时代,我们更需要思考什么样的技术发展路径符合人类整体利益。

- ❌ 盲目追求自动化程度 → 可能导致社会分裂和人类价值贬值

- ✅ 追求人机协作和相互增强 → 可能创造更美好的未来

给所有AI从业者的建议

如果您正在AI领域工作,这份研究提供了一个重要的思路转换:

从"技术能做什么"转向"人类需要什么"

最成功的AI产品往往不是技术最复杂的,而是最能解决真实问题、最被用户接受的。保持对人类需求的敏感度,可能比掌握最新的算法更重要。

毕竟,再厉害的技术,如果没人愿意用,也只是实验室里的玩具。

写在最后

斯坦福的这份报告用科学的方法回答了"AI会如何改变工作"这个时代大问题。

答案既不是"AI将统治一切"的末日预言,也不是"AI无害论"的盲目乐观,而是一幅更加复杂、更加人性化的未来图景。

在这个图景中,人类和AI各有所长,相互协作,共同创造价值。这可能才是我们真正想要的AI未来。

免费获取原版PDF报告,请添加官方微信 openai178

文章来自微信公众号 “AI修猫Prompt ”,作者 AI修猫Prompt

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论