拜读未来科技是交换机领域主要厂商及产品分类的梳理:一、头部厂商市场表现思科:2025年Q1全球以太网交换机市场份额31.1%(营收36亿美元),长期保持行业领先地位,但市场份额同比下滑24%。Arista:2024年Q3市场份额13.6%,数据中心交换机收入占比超90%,同比增长18%。华为:中国市场数据中心交换机连续9年第一(31.6%份额),全球市场份额9.7%,2025年推出128×800G液冷盒式交换机。HPE:非数据中心交换机占比84.6%,2024年Q3市场份额5.3%,但收入同比下降36.4%。新华三:中国整体市占率32.4%,数据中心份额29%,2025年推出800G CPO硅光交换机。二、交换机分类体系(一)按应用场景划分园区交换机:部署于企业办公网络,支持VLAN划分和QoS管理。数据中心交换机:支持高密度端口(如800G/1.6T)、低延迟,CPO技术加速应用。(二)按网络层次划分接入交换机:连接终端设备,端口速率多为千兆/万兆。汇聚交换机:实现流量聚合,支持三层路由功能。核心交换机:背板带宽超1Tbps,如华为128×800G交换机。(三)按管理类型划分无管理型交换机:即插即用,适用于小型网络。Web管理型交换机:支持图形化配置界面。全管理交换机:支持CLI/SNMP协议,如HPE 1920S系列。(四)按技术参数划分速率:百兆/千兆/万兆/多速率(如锐捷200G/400G产品)。架构:盒式(如工业富联GB200机柜)、框式(支持模块化扩展)。网络层级:二层(基于MAC地址转发)、三层(支持IP路由)。三、技术趋势CPO技术:锐捷网络推出全球首款CPO数据中心交换机,光模块厂商加速布局。液冷散热:华为、工业富联推出液冷交换机适配高密度算力集群。高速率升级:800G交换机需求爆发,1.6T技术进入储备阶段。

昨日晚间21:42分,中国地震台网正式测定:2017年08月08日21时19分46秒在四川阿坝州九寨沟县(北纬33.2度,东经103.82度)发生7级地震,震源深度20千米。

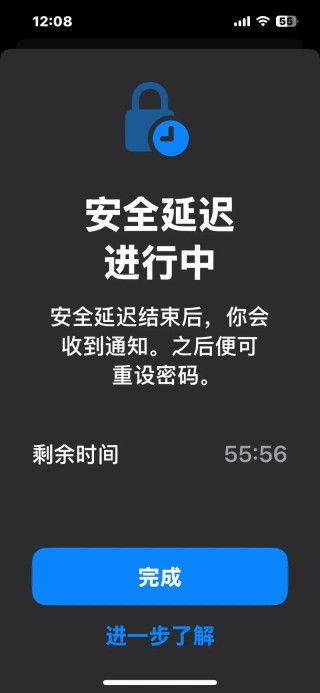

8月8日晚22时07分,微博网友“宜宾生活播报”上传的显示,在地震刚刚发生时,同属阿坝州的汶川县电视台提前40多秒弹出预警画面。

视频显示,正在播放的电视节目变成一段蓝底白字的地震预警画面,正在从40多秒开始进行倒计时。当倒计时进行到38秒左右时,视频拍摄者所在房屋顶部的吊灯开始微微晃动。

新京报记者连线汶川县文化体育广电新闻出版局,一位工作人员称,这是最近两三年启动的一套地震报警系统,一旦发生地震,如果震级较大,都会启动预警。该工作人员说,“我们已经能感受到了,地震刚刚发生的时候,这个系统就会反应出来。”

那么,就算是有地震报警系统,这次也只提前了40多秒于电视台播报出来,仅仅40秒钟的时间让人反应找掩体防地震。那没看到电视,又或者在深夜人们睡觉的时候发生地震该怎么办呢?

2008年的512汶川大地震,可以说给中国留下了不可磨灭的伤痕,也使民众对“地震”一词谈之色变。各类预测地震的方法层出不穷,其中“地震云”就反复出现在各类新媒体的文章中,但次次都立即被地震局辟谣,今早在查九寨沟地震消息时,这个所谓能预示灾祸来临的“地震云”不出所料又一次被提及了。

不过也由此可见人类对于这类毫无预警的灾难,有多希望可以提前获知,拯救万千生命。

世界各地的专家们花了数十年希望挖掘出地震的有关现象,例如:前震、地下水化学变化,甚至动物的反常行为,但成效甚小。后来尝试过应用方法也失败了,因此Lamont-Doherty地球观测台的地震学家克里斯·斯科尔茨都说:“这真是让人无从下手的难解谜题。”

但这时站了出来,也许真的是我们未来成功预测地震的救星?

地震来袭,快速找到被破坏最强的地区,或许能第一时间拯救出更多生命。One Concern就在研发这项技术——在地震后的几分钟内,立刻分析出受灾最重的地区是哪里。

那么这套是如何形成的呢?One Concern首先需要某个地区与建筑有关的楼龄、类型、建筑材料等有关的数据。之后,研究人员需要训练出一套能够理解地震是如何损坏建筑物的套路。通过将这些知识和地震发生后的地震数据结合,One Concern的CEO Wani表示,他们研发的系统可以高效地预测出建筑物对冲击波的反馈。

人工智能系统在评估分析后,会生成一张受灾地图,方便救灾人员的查看,在地图中,那些建筑物损坏最严重的街道和受灾人数最多的区域都会被重点标注出来。之后将灾害强度和人数相乘,就可以估算出该立刻前往哪个地区进行救灾。

Muller表示,救灾相关方面可以先用这个系统来配合一些地震救灾的演习,以此来训练他们的员工。

而对于那些不发达国家的地震区,因为建筑物数据的不足,研究人员采用了另外的AI策略。2015年4月尼泊尔的地震发生后,AI研究人员就训用了不同的方法来帮助改变地面,救灾响应的方式。

比如说,在经过人工智能软件提前扫描后,线上的志愿者们面前会呈现出受灾地区的卫星图,之后大家一起帮助确认哪些地区可能是有人居住的地点。如果志愿者的判断和AI系统判断的是一样的,那么这些地区就会标注出来,以待救灾专业人员再进行审查。

目前已有两个之前没有被识别出来的村庄被地面救灾人员发现了,并及时到场给予了救灾支援。

洛斯阿拉莫斯国家实验室的地球物理学家保罗·约翰逊曾表示:“如果你声称自己在预测地震方面取得了进展,别人会说你大概是傻了”。

但是,技术改进后的机器运算和超级计算机,以及存储和处理大量数据的能力,都让约翰逊的团队发现人工智能方面的新突破。正在跟几个研究机构合作的约翰逊还说:“如果时光倒退十年,我们还不可能做到这一点。”通过更复杂的计算,他和他的团队正在尝试去做一件从来没人做过的事:给机器输入原始数据——这些数据都来源于实验室实地地震事件发生前期中期后期,并且都经过大量的采集。然后他们采用算法筛选数据的方式,机器学习除了实验室模拟,他们还开始使用原始地震数据中的实际温度信息进行进行同类型的机器学习分析。

这与科学家们以往预测的方式不同,过去通常使用“地震目录”中处理过的地震数据来寻找预测线索。数据集仅仅包含地震震级、位置和时间,而忽略了其他很多。与此不同的是,约翰逊的机器算法或将拾取重要的预测标记。

约翰逊的合作伙伴—宾夕法尼亚州立大学的地球物理学家克里斯·马罗内已经与约翰逊在地震模拟器运行实验室中进行了部分实验。模拟器可以随机生成地震模式并生成开源机器学习算法的数据,且系统取得的结果也十分惊人。

“吱吱声和摩擦声”随着模拟的构造板的时间推移不断发生,从而通过计算机算法在声学数据中拾取到可靠。随着人造地壳系统更接近模拟地震,该算法可以以非常具体的方式揭示这些噪声的变化。这意味着约翰逊可以随时任意确认这个声学信号,以确定地震可能发生的时间。

例如,如果模拟地震将在20秒内发生撞击,研究人员可以分析信号并在一秒内准确预测地震。不过,目前约翰逊团队只是追求一种估算地震的时间的方法,并不能估测到地震的大小。可见预测地震的大小将是一个更加棘手的问题。

虽然大自然与模拟实验室相比,要复杂的多,不过人工智能已然做到其他技术无法完成的事情。

对于地震这类微观前兆很多的灾害,会涉及地壳运动、磁场、重力甚至是地下水化学成分的变化,这些数据或现象都要专业仪器的不间断监测,可见数据量会多么惊人,这对于大数据的分析任务就特别重了。

此时,大数据加云端服务就是最佳拍档,能够全面分析微观前兆。

再加上日本京都大学一个研究小组宣布,利用一种新方法有望提前1小时至20分钟预测7级以上大地震。该研究小组调查分析发现,大地震发生前震源上空的电离圈数有异常增加的情况,据此断定大地震发生,如果该论断属实,那么不需要深入地下也可实现预测。

此外,MIT人工智能实验室曾经发明一套算法,通过600个小时的视频对该算法进行训练后,它已经能够对接下来5秒出现的目标进行预测。如果加强算法强度,将地球至今的运动轨迹输入系统,提高其成功率以及延长预测的时间,那正确预测碰撞的时间点也将指日可待了?

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论