人工智能伦理治理在当前技术快速发展背景下面临多重挑战,需从技术、法律、社会等多维度综合应对:

一、技术层面的核心挑战

算法黑箱与决策透明度

深度学习模型的不可解释性导致决策过程难以追溯,尤其在司法、医疗等关键领域可能引发信任危机。需推动可解释AI(XAI)技术发展,建立算法审计机制。

数据偏见与歧视扩散

训练数据中的历史偏见可能被AI放大,例如招聘算法对特定群体的系统性歧视。需构建

多元数据审查体系,开发去偏见算法。

安全风险与系统失控

智能系统存在被恶意攻击、数据泄露的风险,自动驾驶等场景的误判可能造成人身伤害。需建立多层防护和实时监控体系。

二、法律与制度困境

监管滞后与责任真空

现有法律难以覆盖AI生成内容侵权、自动驾驶事故等新型问题,跨境数据流动加剧法律适用复杂性。

责任认定机制缺失

首例AI诱导自杀案(加州少年案)暴露了开发者责任边界模糊的问题,需重构产品责任理论框架。

国际治理碎片化

各国治理理念差异显著,欧盟《AI法案》与美国竞争性政策形成对比,中国倡导的多边协调机制尚未形成共识。

三、社会伦理冲突

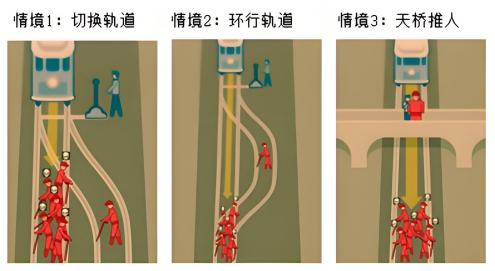

价值观嵌入困境

AI在医疗、教育等具身伦理领域的应用需平衡效率与人文关怀,例如临终关怀机器人可能引发情感替代争议。

数字鸿沟加剧

算力垄断导致技术资源分配不均,发展中国家面临被边缘化风险。中国通过算法备案和开源合作尝试弥合差距。

人机关系异化

生成式AI可能通过情感依赖操控用户行为,需建立对话时长限制等干预机制。

全球治理实践进展

中国正推动“技术赋能+风险防控+伦理引导”三位一体治理模式,包括:

全球最大算法治理数据库(1.2万项备案)

生成内容溯源制度(上海试点)

《全球AI治理行动计划》多边提案

当前治理需突破技术中立迷思,将伦理原则深度嵌入技术架构,同时通过国际合作建立动态平衡机制。

全部评论

留言在赶来的路上...

发表评论